|

|

|

|

|

|

|

|

|

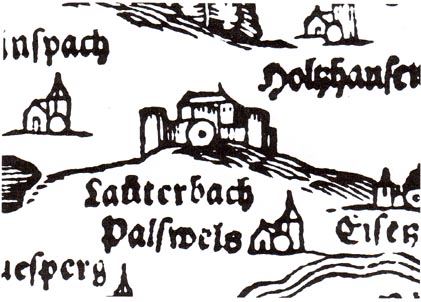

B A U G E S C H I C H T E Die Errichtung der, Veste Lauterbach fällt wohl in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts. In dieser Zeit tritt das Geschlecht der Dachauer auf, die von etwa 1250 bis 1437 auf Lauterbach saßen. Durch die Vermählung Veit von Eglofsteins zu Penvels mit Margret Dachauerin gelangte das Schloß in deren Familie. Die erste Urkunde Lauterbach betreffend stammt aus dem Jahre 1449. Veit von Eglofstein und seine Frau verkauften auf den Rat ihres Vaters Konrad von Eglofstein zu Pernvels an Hannsen den Hunt zu Dorf, ihren Schwager, und an seine Erben das Schloß und den halben Teil der Hofmark Lauterbach. Für die nächsten einhundert Jahre gibt es, außer den verschiedenen Besitzern, keine Nachrichten über Veränderungen oder Bauten am Schloß. Die von den Dachauern errichtete Veste verfiel allmählich. Jörg oder Georg Hundt zu Lauterbach und Valkenstein ließ schließlich um 1550 fast die ganze Burg neu aufführen. Diesen Zustand stellt Apian auf seiner Karte von 1568 summarisch dar. Ein rechteckiges hohes Gebäude ist darauf von einer dicken Ringmauer umschlossen, deren vier Ecken mit Wehrtürmen verstärkt sind.

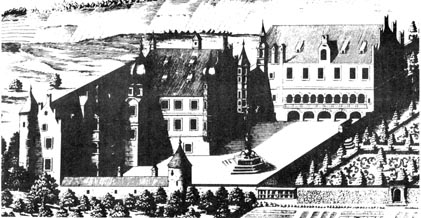

Durch die Wirren des dreißigjährigen Krieges wurde das Schloß stark in Mitleidenschaft gezogen. Ob die Kapelle bereits vor dem Krieg bestanden hatte, ist nicht sicher. Im Jahre 1626 muß jedoch eine Schloßkapelle vorhanden gewesen sein, da aus diesem Jahr mehrere Stiftungsbriefe existieren. Am 29.6.1626 zeigt Georg Hund zu Lauterbach an, "er habe einen Caplan aufgenommen, und bittet den Bischof von Freising zu gestatten, daß er in der Schloßkapelle Messen lesen ... dürfe." Ob dieser Kapellenbau ein Vorgänger der heutigen war und an welchem Ort diese Kapelle stand, ist nicht dokumentiert. Aus dem Jahr 1635 existiert ein Verkaufsbrief. Hanns Georg Hundt von Lauterbach zu Sulzemoos, kurfürstlicher Truchsess, verkauft an seinen Vetter, Johann Philipp Hundt von und zu Lautterbach auf Eisolzried, kurfürstlicher Rat und Rittmeister, und an dessen Erben gegen eine ungenannte Summe 10 Joch Holz, das in den Urkunden als "Stuellholz" bezeichnet wird. Dies kann ein Hinweis auf den Bau eines neuen Dachstuhls sein, vielleicht sogar auf den einer durch den Krieg zerstörten und jetzt wieder neu aufgebauten Kapelle. Am 26. August 1666 bestätigt Herzog Albrecht Sigmundt, Bischof zu Freising, die von Johann Christoff Hundt von und zu Lauterbach für seine dort erbaute Schlosskapelle gemachten Stiftungen. Der Pfarrer von Einsbach wurde als Schloßpfarrer von Lauterbach bestellt, der die kirchlichen Feiern gegen gewisse jährliche Einkünfte besorgte.Die Kapelle war zu Ehren der Himmelskönigin Maria und des hl. Josef geweiht worden. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts hat Johann Franz Maximilian Servatius von Hundt eine Restaurierung des Schlosses vornehmen lassen, die faßt einem Neubau gleichkam. Diesen Zustand gibt Wening auf seinem Stich von ca 1700 wieder.

Das Schloß besteht aus zwei Flügeln, von denen südliche und der nördliche Flügel im rechten Winkel Aneinanderstoßen. Ir der Innenecke ist ein Treppenturm mit quadratischem Grundriß über alle drei Geschosse hochgeführt. Über dem dritten Stockwerk wird der Turm als achteckiges Tambour weitergeführt, das von einer Zwiebel gedeckt ist. An den Turm schließt sich nach Süden ein der Fassade vorgesetzter Laubengang über alle drei Geschosse an, der über eine Breite von zwei Arkaden, bzw. zwei Fensterachsen, reicht. Das Satteldach wird über diesen Vorbau abgeschleppt. Der Süd- und Ostgiebel wird von je fünf geschweiften Zinnen bekrönt. Der mit reicher architektonischer Gliederung verzierte Nordflügel erfährt eine weitere Betonung durch zwei Ecktürmchen. Das südliche ruht auf Konsolen und setzt mit dem ersten Obergeschoß an. Sein Grundriß kann zu einem Achteck ergänzt werden. Die zwiebelförmige Turmabdeckung korrespondiert mit dem Treppenturm. Der nördliche Erker über ebenfalls poligonalem Grundriß ist schlanker, er beginnt mit dem zweiten Obergeschoß und wird mit einem hohen Zeltdach geschlossen. Ein den Hof abschließender nördlicher Anbau ist durch Arkadengänge an seiner Südfassade ausgezeichnet. Fünf breite Bögen im Erdgeschoß entsprechen zehn schmalen im ersten Obergeschoß. Über dem dritten Stockwerk schließt ein Satteldach den Bau. Ein sechseckiger Brunnen im Schloßhof trägt auf einer Balustersäule die Figur eines Neptun mit Dreizack. In seiner Beschreibung zu dem Schloß schreibt Wening: "Dieses Schloß ... von jetzigem Herr Innhaber wiederum sein erbauet/und der Situation gemäß mit sauberen Bluem= Kuchel= und Baumgarten/ kostbaren Wasserwerck/und anderen zu einer nothwendigen Wuerthschafft vorhandenen Gebaeuen zimblich verbessert worden." Wening stellt auf seinem Stich ein großangelegtes französisches Parterre dar, das im Westen und Norden von einem ebenerdigen Arkadenbau umfangen wird. Dieser zeigt ein als Terrasse ausgebautes Flachdach. In der Mittelachse der Nordarkade führt eine aufwendige Treppenanlage zu der Terrasse. Dieser Bau kann nicht nachgewiesen werden, vielleicht befand er sich in Planung und Wening hat ihn mit aufgenommen. Unklar bleibt auf dem Stich die Verbindung zwischen der dem Nordflügel angegliederten Kapelle und dem nördlichen Anbau. Wening stellt die Kapelle als zweigeschossigen Bau mit breitem Durchfahrtstor im Erdgeschoß dar, Über ihren Nordflügel ragt ein Dachreiter empor. Ein zweiter Wening-Stich zeigt Schloß Lauterbach von Nordwesten (siehe oben). Im wesentlichen sind die drei erwähnten Baukörper und der Kapellenanbau zu erkennen. Der Treppenturm fehlt offenbar. Die Nordfassade der auch hier mindestens Zweigeschossigen Kapelle ist abgerundet. Im Hintergrund ragt ein Turm empor, den Wening auf seinem anderen Stich als Dachreiter zu der Kapelle gezeichnet hat, jetzt weist er keine Verbindung mehr zu ihr auf. Auch ist von dem nach Norden anschließenden Arkadenbau hier nichts zu erkennen.

Die Vermutung drängt sich auf, daß Wening zwei verschiedene bauliche Zustände von Schloß Lauterbach wiedergegeben hat. Falls dies zutrifft, ist der Stich mit der Nordwestansicht älter (M 8111). Das würde also bedeuten, daß der Süd- und Nordflügel tatsächlich zwei voneinander unabhängige Bauten waren, wobei dem Nordflügel die Funktion des Herrenhauses zukam. An diesen angebaut ist die Kapelle, deren Chor sich in seiner Funktion auch nach außen zeigt. Mit dem Ende des 17. Jahrhunderts erfolgtem Umbau hat das Schloß eine etwas andere Baugestalt erhalten. Der Nordflügel wurde nach Westen verlängert, die beiden Bauten mit einem Treppenturm verbunden, der auch die unterschiedlichen Höhenentwicklungen der beiden Baukörper auffangen mußte. Im Zuge dieses groß angelegten Umbaues hat wahrscheinlich auch die Kapelle ihre äußere Gestalt verändert. Die Rundung der Apsis war durch eine gerade abschließende Wand nach Norden kaschiert worden. Vermutlich entstammen auch die Erker am Mittelflügel dieser Zeit. Offensichtlich sind um 1800 größere Veränderungen am Schloß vorgenommen worden. Nach einer nicht datierten Zeichnung, vielleicht um 1800, auf alle Fälle aber vor 1850 ist besonders auffällig, daß der nördliche Anbau nicht mehr existiert. Ebenso ist der bei Wening aufgezeigte Arkadenbau am Südflügel nicht dargestellt. Ob er jemals existiert hat und wenn ja, in welcher Form, muß vorläufig offen bleiben. Der Treppenturm hat eine neue, glockenförmige Abdeckung bekommen. Der eingeschossige Kapellenbau ist nach Norden zu mit einem Glockengiebel geschmückt. Der Giebelzierat am Nordflügel ist bis auf die Firstzinne verschwunden, auch der Brunnen im Schloßhof existiert nicht mehr.

Vermutlich aus dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts stammt die neue Deckung des Treppenturms, die anhand eines Voranschlages und einer Rechnung, beides allerdings ohne Jahr, dokumentiert ist. Die "Vorausmaße u. Kostenberechnung zur Herstellung eines neuen Thurmdaches für Hochgeboren Herrn Graf Hundt auf Schloß Lauterbach" enthält die genauen Material- und Mengenangaben für das heute nach bestehende Zeltdach. Pläne des Baumeisters Wolf aus Bruck vor 1834 und 1839 über "Neuzubauende Wagenremise" und "Anbau an den Neubau der Lauterbacher SchloßOekonomie" zeigen, an Situationsplan, daß an Stelle des bei Wening dargestellten nördlichen wieder ein Bau steht. Auf dem Plan von1834 ist dieser als "Holz Remiße“ ausgewiesen. Der massive Terrassenanbau an den Südflügel des Schlosses ist jüngeren Datums. Seit etwa 1850 sind am Schloß Lauterbach keine einschneidenden Umbauten mehr vorgenommen worden außer verschiedenen Veränderungen im Inneren des Schlosses. Allein die Erkertürmchen haben ihre Bedachungen gegen einfach Pultdächer eingetauscht. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|